干支(えと)ってなに?実は60種類もある…干支の意味と由来を解説!

干支といえば、12種類の動物を思い浮かべる人が多いでしょう。本来干支は、十干と十二支を組み合わせた60の干支に分けられるのです。

この記事では、暦として古代中国から伝わってきた干支の由来や意味、占いとしての見方など、詳しく解説していきます。

「干支(えと)」とは?

◎本来、干支は60種類

現在使われている暦は西暦ですが、日本や中国では子年、丑年……と、年の別名として「干支」が使われています。正確にいうと、たとえば2020年は庚子(かのえね)年、2021年は辛丑(かのとうし)年。十二支の前に、十干である「庚」や「辛」がついているのです。

「十干(じっかん)」とは、古代中国を起源とする、日をあらわす記号のこと。また、時間や方角をあらわす記号も必要だったため、作られたのが「十二支(じゅうにし)」です。

十干だけで暦をあらわそうとすると、10日分で一周してしまいますし、十二支だけでは12日で一周してしまいます。そこで、この十干と十二支を組み合わせて『年・月・日・時間』をあらわす60干支を作り上げたのです。当時の生活では60種あれば、暦として事足りたのでしょう。

| 1:甲子(きのえね) | 31:甲午(きのえうま) |

| 2:乙丑(きのとうし) | 32:乙未(きのとひつじ) |

| 3:丙寅(ひのえとら) | 33:丙申(ひのえさる) |

| 4:丁卯(ひのとう) | 34:丁酉(ひのととり) |

| 5:戊辰(つちのえたつ) | 35:戊戌(つちのえいぬ) |

| 6:己巳(つちのとみ) | 36:己亥(つちのとい) |

| 7:庚午(かのえうま) | 37:庚子(かのえね) |

| 8:辛未(かのとひつじ) | 38:辛丑(かのとうし) |

| 9:壬申(みずのえさる) | 39:壬寅(みずのえとら) |

| 10:癸酉(みずのととり) | 40:癸卯(みずのとう) |

| 11:甲戌(きのえいぬ) | 41:甲辰(きのえたつ) |

| 12:乙亥(きのとい) | 42:乙巳(きのとみ) |

| 13:丙子(ひのえね) | 43:丙午(ひのえうま) |

| 14:丁丑(ひのとうし) | 44:丁未(ひのとひつじ) |

| 15:戊寅(つちのえとら) | 45:戊申(つちのえさる) |

| 16:己卯(つちのとう) | 46:己酉(つちのととり) |

| 17:庚辰(かのえたつ) | 47:庚戌(かのえいぬ) |

| 18:辛巳(かのとみ) | 48:辛亥(かのとい) |

| 19:壬午(みずのえうま) | 49:壬子(みずのえね) |

| 20:癸未(みずのとひつじ) | 50:癸丑(みずのとうし) |

| 21:甲申(きのえさる) | 51:甲寅(きのえとら) |

| 22:乙酉(きのととり) | 52:乙卯(きのとう) |

| 23:丙戌(ひのえいぬ) | 53:丙辰(ひのえたつ) |

| 24:丁亥(ひのとい) | 54:丁巳(ひのとみ) |

| 25:戊子(つちのえね) | 55:戊午(つちのえうま) |

| 26:己丑(つちのとうし) | 56:己未(つちのとひつじ) |

| 27:庚寅(かのえとら) | 57:庚申(かのえさる) |

| 28:辛卯(かのとう) | 58:辛酉(かのととり) |

| 29:壬辰(みずのえたつ) | 59:壬戌(みずのえいぬ) |

| 30:癸巳(みずのとみ) | 60:癸亥(みずのとい) |

自分が生まれた干支の年から、60の干支が巡ればひと回り。60歳が「還暦(かんれき)」と呼ばれる由来は、暦が還ってくるからです。

十干とは?

古代中国では、日を『甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)』という文字であらわしていました。この文字は「干」といい、10種類あることから「十干」と呼ばれるようになったのです。

本来、十干の10種の漢字はそれぞれ意味を持っています。甲は硬い殻状のモノをあらわす漢字で、甲羅の甲です。乙は獣の骨の形から来たといわれます。身近なものを漢字という記号にして、日にちをあらわしていたのでしょう。

あとには、日だけでなく、年・月・時間も十干であらわすようになっていきます。

十二支とは?

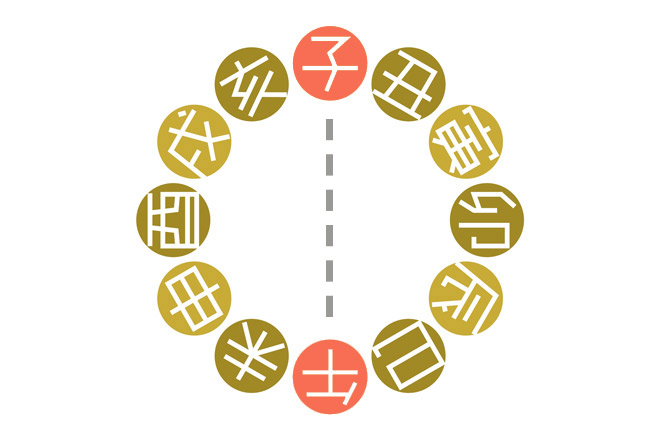

古代中国の人々は、時間や方角、季節などをあらわす12の記号も考えだしました。『子(ね)・丑(うし) ・寅(とら) ・卯(う) ・辰(たつ) ・巳(み) ・午(うま) ・未(ひつじ) ・申(さる) ・酉(とり) ・戌(いぬ・亥(い)』、これが十二支です。子がねずみ、卯がうさぎ、といった動物の意味合いは、あとからつけられたと考えられています。

一般的に知られている十二支は、年ごとに12の動物をあてはめていくものですが、年だけでなく月や日も、12カ月、12日のサイクルで十二支が巡っています。

もともと十二支は、植物の成長になぞらえた季節の移り変わりのイメージと、密接に結び付いていました。子の月は12月で、次に丑が1月、寅が2月…と1年を巡ります。

植物の成長サイクルから、イメージできる動物名が配当されたと思われます。たとえば子は種子が眠っている状態。体が小さくても多産のネズミのイメージがあるので、子はネズミとなったのでしょう。十二支と動物の関係は、いまだわからない部分も多いのです。

暦としての干支

◎干支と年中行事

暦や時間を意味する十干十二支は、日本の年中行事にもたくさん見られます。干支が関係する、有名な年中行事をいくつか紹介します。

・初午(はつうま)

2月最初の午の日。全国に40,000社あるお稲荷さんを祭ります。稲荷の総本社は、京都の伏見稲荷です。伏見稲荷には、711年2月最初の午の日に、神様が稲荷さんに降りたという逸話があり、そこから初午が始まったとされています。

・雛祭り(上巳)

旧暦3月の最初の巳の日に、古代中国で行われた春を愛でる祭りが由来とされています。よって、上巳(じょうし)とも言います。災いを肩代わりしてくれる形代が雛人形となり、女の子の成長を祝う日となりました。桃の節句でもあります。

・端午(たんご)の節句

端午は、5月に入って最初の午の日のこと。5月が午月であることも関連しています。男の子の成長を祝う日です。菖蒲の節句でもあり、菖蒲湯で邪気を払います。

・土用の丑の日

土用とは、春夏秋冬の間にある、季節が移ろう変わり目を指します。夏バテしないようウナギを食べるので有名なのは、夏の土用です。丑の日なので、「うなぎ」や「梅干し」のように、「う」のつく食べ物で精をつけようというのが由来とされています。

・一の酉/二の酉/三の酉

主に関東で、11月の酉の日、酉の刻頃から酉の市が始まります。11月最初の酉の日を一の酉、12日後の2回目の酉の日を二の酉。11月中に3回目が回ってくる年もあります。商売繁盛の熊手が有名です。

◎干支と時刻

十二支は、もともと年月日や時間をあらわす記号でした。1日の十二支の時間の配当は、以下となっています。

1:00~2:59→丑の刻

3:00~4:59→寅の刻

5:00~6:59→卯の刻

7:00~8:59→辰の刻

9:00~10:59→巳の刻

11:00~12:59→午の刻

13:00~14:59→未の刻

15:00~16:59→申の刻

17:00~18:59→酉の刻

19:00~20:59→戌の刻

21:00~22:59→亥の刻

呪いの実践時間として有名な丑の刻は、真夜中の2時前後になります。午の刻はお昼の12時を挟んでいます。正に午の時刻、正午というわけです。

干支で占う

◎干支と陰陽五行説とは

先に説明した通り、「十干」と「十二支」は、それぞれ別々の考え方で作られた記号です。このふたつに季節の移り変わりや自然のパワーを入れ込み、実生活に合うような暦として融合させたのが、陰陽五行説です。

陰陽五行説は、自然界を構成する『木・火・土・金・水』という5つの元素=五行を、さらに陰と陽に分けるという考え方です。

つまり、先に年月日時間をあらわす「十干」「十二支」という記号があり、60干支が生まれ、そこに陰陽五行説がぴったりと当てはまっていったと考えられます。

そして、その陰陽五行説が十干と結び付き、甲は陽木・乙は陰木、丙は陽火、丁は陰火、戊は陽土・己は陰土、庚は陽金・辛は陰金、壬は陽水・癸は陰水となったのです。

十二支も、陰陽五行説の考え方で分けることができます。

子は陽水、丑は陰土、寅は陽木、卯は陰木、辰は陽土、巳は陰火、午は陽火、未は陰土、申は陽金、酉は陰金、戌は陽土、亥は陰水となります。

◎四柱推命と干支

四柱推命は、陰陽五行説を元に考えられた運命学。生まれた日によって、人の運命が決まるという考え方です。

生まれた「年」「月」「日」「時間」のそれぞれを、陰陽五行の考え方が意味づけられた干支に置き換え、「年柱」「月柱」「日柱」「時柱」の4本の柱を立てます。さらに、その四柱それぞれの干と干、支と支、干と支の組み合わせを分析し、総合的に運命や運勢を占断していきます。

【関連記事】占い辞典・四柱推命「命式とは」【無料占い】「四柱推命 命式」あなたの日干を調べる

干支で占う相性

生まれた日の十二支同士の相性は、四柱推命では配偶者の相性をあらわします。12個の十二支を円上にならべ、それぞれの位置関係で相性がいいとか悪いとかを判断するのです。

・支合(しごう)

相性のいい十二支同士の関係をいいます。陰の支と陽の支の組み合わせで、ふたつひと組です。

子丑

寅亥

卯戌

辰酉

巳申

午未

の組み合わせになります。

・三合(さんごう)

円上で三角形を描く、3つの十二支の関係で、非常に相性がいい関係です。

亥卯未

寅午戌

巳酉丑

申子辰

の組み合わせになります。

・冲(ちゅう)

円上で向かい合った十二支同士のことで、争う関係です。お互いに違う性質なので反目し合うとされます。

◎向かい干支とは?

冲の関係は、向かい干支とも呼ばれます。違うから反発するというのが冲ですが、違うものを補い合うという解釈もあります。よって、「結婚するにはいい相性だ」という意味のとき、向かい干支と呼ばれます。

さいごに

甲子の年に作られた「甲子園」、辛亥の年に起こった「辛亥革命」など、干支は有名な名称にも使われています。はるか昔から、現代のカレンダー表記に至るまで、日本人の生活と切っても切れないものになっているのです。

(紅伊珊瑚)