タロットの歴史……世界における歴史、日本でのタロットの歴史を解説

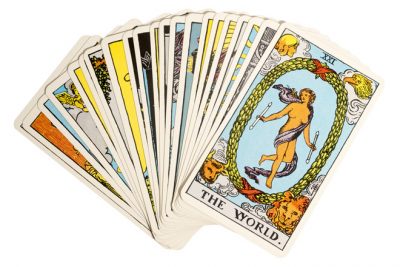

占いに興味のある方なら、誰もが見聞きしたことのある「タロットカード」。その絵柄が創り出す独特の世界観はいつの時代も人々を魅了します。タロットにはどのような歴史があり、それは今、私たちが楽しんでいる占いに、どのようにつながっていったのでしょうか? 世界と日本のタロットの歴史を紐解いていきます。

世界のタロット 歴史年表

タロットはいつ頃生まれ、どんなふうに世界中に広がっていったかご存知ですか? まずは、草創期から近代までの主な出来事を見てみましょう。

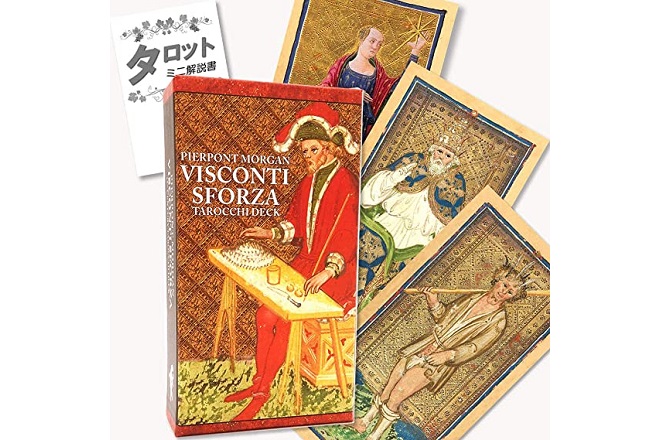

◎1460年頃 ヴィスコンティ家のタロット

イタリアの貴族の家系であるヴィスコンティ家が、画家にタロットの絵柄を描かせた。

◎1781年 クール・ド・ジェブラン『原始世界』

タロットの起源をエジプトに求めた初めての本が登場。

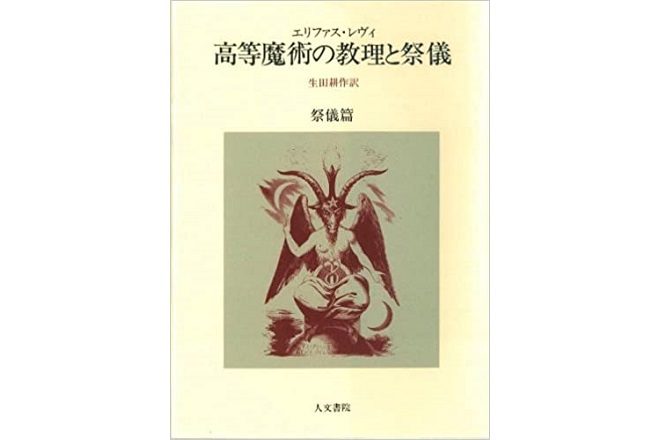

◎1855年 エリファス・レヴィ『高等魔術の教理と祭儀』

魔術やカバラ研究の視点から書かれた書物の刊行。

◎1888年 「黄金の夜明け団」設立

イギリスで発足した魔術研究のための秘密結社が誕生。タロットを魔術の道具として使用した。

◎1910年 アーサー・E・ウェイト『タロットのカギ』

ウェイト版の制作者であるウェイトが解説書を出版。

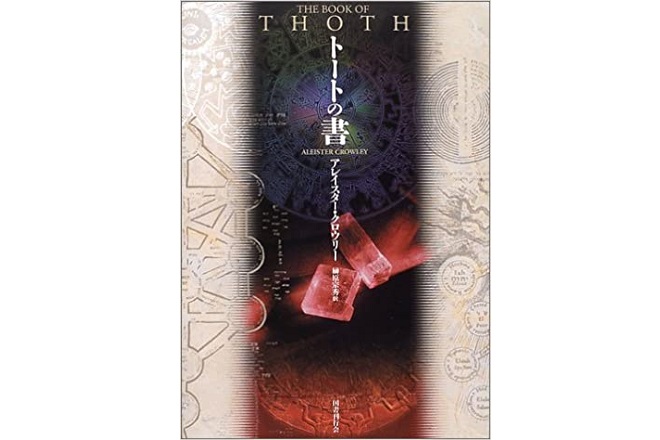

◎1947年 アレイスター・クロウリー『トートの書』

神話学など、様々な学問からカードの象徴性を解明した書物の上梓。

◎1970年代 タロットが世界的にブームに

ニューエイジブームやスピリチュアルブームで、タロットが注目される。

15世紀にはタロットカードが存在していたことが確認されているものの、タロットが一般的に知られるようになったのは、それほど古い時代ではありません。ここからは、ひとつひとつの出来事について解説していきますね。

ヴィスコンティ家のタロット

現存する世界最古のタロットです。15世紀にイタリア・ミラノの領主であったヴィスコンティ家が、画家に描かせたと言われている手描きのカード。特に「ビスコンティ・スフォルツァ版タロット」は、現存する最古のタロットカードとして有名です。

こちらは1460年頃にミラノ公、フランチェスコ・スフォルツァが画家ボニファキオ・ベンボ(アントニオ・シコグナとの説も)に命じて作らせたそう。現在のスタンダードなタロットデッキとはデザインが異なります。それはすべて手描きの細密画として描かれ、庶民が入手できるような安価で手軽なものではありません。美術品としての位置づけに近いものでした。なお、1442年、北イタリアのフェラーラの領主エスタ家の帳簿に「トリオンフィのカードパックを購入」と書かれています。カード自体は現存していないけれど、これがタロットカードに言及した最古の資料とされています。

ジェブラン『原始世界』

18世紀のフランスの学者クール・ド・ジェブランが著した、タロットの起源はエジプトであるとした書物。彼は数千年前にエジプトの神殿が破壊された際に、密かに持ち出された秘儀がそのカードの絵柄として描かれていると考えました。それをジプシーたちがヨーロッパ中を旅する間に、各国に広まったと解説しています。ただ、この説には裏付けがなく、ジェブランのエジプト文明への憧れと、タロットの不思議な絵柄を合わせた壮大なファンタジーだという説も。今もあるタロットに対する神秘的な部分や謎めいたイメージは、このジェブランの主張から生まれたものとも言われます。

レヴィ『高等魔術の教理と祭儀』

フランスの詩人であったエリファス・レヴィの書物。タロットカードの1枚1枚は、ユダヤ教のカバラの教えにあるヘブライ語のアルファベットに対応したものとされています。さらにカードと天体を対応させ、今のタロットカードの原型のひとつにもなりました。

その考え方は後に多くのオカルティスト(神秘学者)や劇作家たちに影響を与えたと言われています。なお、レヴィの死後、パピュスが『ボヘミアンのタロット』という本を書き、レヴィのタロットとカバラの関係をより複雑で難解なものへと導いたようです。

「黄金の夜明け団」設立

「黄金の夜明け団」とは、ウィリアム・ロバート・ウッドマン、ウィリアム・ウィン・ウェストコット、マグレガー・メイザースの3人が結成した、魔術研究のための秘密結社。19世紀最大の魔術集団と言われ、その魔術や文書は後世にまで大きな影響を与えました。「黄金の夜明け団」の教義は、薔薇十字団やフリーメイソン、神智学協会の教えを受け継ぎ、ヘルメス主義、エジプト魔術などが混ざり合っています。今もよく使われている「ウェイト版(ウェイト=スミス版/ライダー版)」のタロットカードは、「黄金の夜明け団」に所属していたアーサー・エドワード・ウェイトが考案したもの。絵柄を描いたのはイラストレーターのパメラ・コールマン・スミスです。

ウェイト『タロットのカギ』

現在「タロットカード」と言うと、多くの人が思い浮かべるのが、アーサー・エドワード・ウェイトが考案したカードでしょう。『タロットのカギ』はそんな、世界で最も人気があるとされるウェイト版タロットの公式解説本。タロットカードの伝統や歴史・背景・図柄や記号の解釈などを紹介しています。この本は後に、カードの白黒の挿絵を入れて『タロットの絵の鍵(Pictorial Key to the Tarot)』へと改訂されました。現在のタロットカードの読み解き方は、これがベースになっていると伝えられています。

クロウリー『トートの書』

イギリスの神秘主義者・魔術師であるクロウリーによるタロットの解説書。カードの意味だけでなく、その表象の由来となる神話学や占星学について書かれ、魔法に科学的な根拠を求めるところも特徴と言われています。

クロウリーが考案したタロットは「トート・タロット」。それまでのウェイト版のような親しみある絵柄とはまったく違い、独創的な絵柄で人気があります。

70年代以降、タロットがブームに

70年代にアメリカ西海岸から始まったスピリチュアルな「ニューエイジブーム」の中で、タロットは新しい価値を与えるツールとして人気を集めます。ビートルズなどのアーティストが好んだり、レッド・ツェッペリンの『天国への階段』のアルバムに“隠者”の絵が描かれたりと、ブームが起こるのです。映画監督のホドロフスキーがマルセイユタロットの復刻を手がけたことも、これらのアーティストに影響を与えたと言われています。

日本でのタロットの歴史

日本では、澁澤龍彦が1961年に『黒魔術の手帖』を出版。この中では「古代カルタの謎」と題してタロットを紹介しています。1974年には、占星術師・画家の辛島宜夫による『タロット占いの秘密』が出版され、大ヒット。タロットは新しい価値観を吹き込むためのひとつの手段として捉えられ、寺山修司をはじめとする文化人の間でも広まり、評判になっていきました。

昨今は、占い師やイラストレーターが独自のタロットカードを制作。占い方やスプレットも無数に生まれ、専門書のみならず入門書も数多く刊行されています。かつての、占い師だけが使う神秘的なツールというよりも、誰もが手軽に使える親しみやすい占いアイテムとして愛されているのです。

タロットの歴史に思いを馳せて

もともとはカードゲームの道具だったと言われるタロットカード。時代の変遷と共に神秘的な思想のシンボルになったり、自由な価値観の象徴とされたりしてきました。そんな歴史に思いを馳せつつ、あなたも叡智が詰まったタロットカードを、今と未来を紐解くツールとして活用してみませんか?

参考書籍:『タロット大全』(伊泉龍一/紀伊國屋書店)

(Honoka)